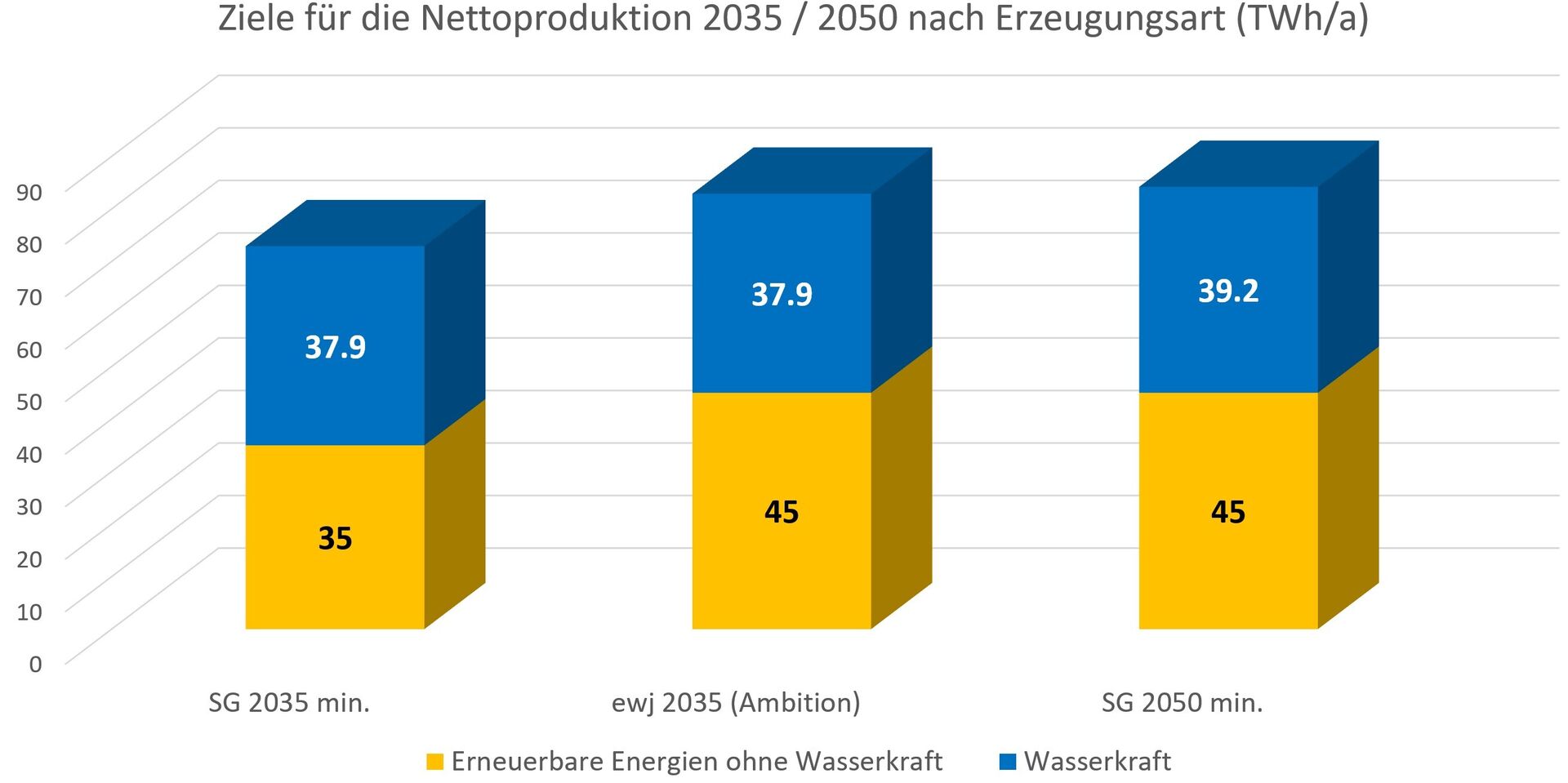

Netto-Stromproduktion aus Erneuerbaren bis 2035/50 gemäss Stromgesetz-(SG)-Mindestanforderungen (min.) sowie Ambition gemäss energie-wende-ja (ewj). (Bilder: Adobe Stock, zVg, D.Zogg)

Dr. Ruedi Meier und Walter Ott/FL

Für sichere Stromversorgung

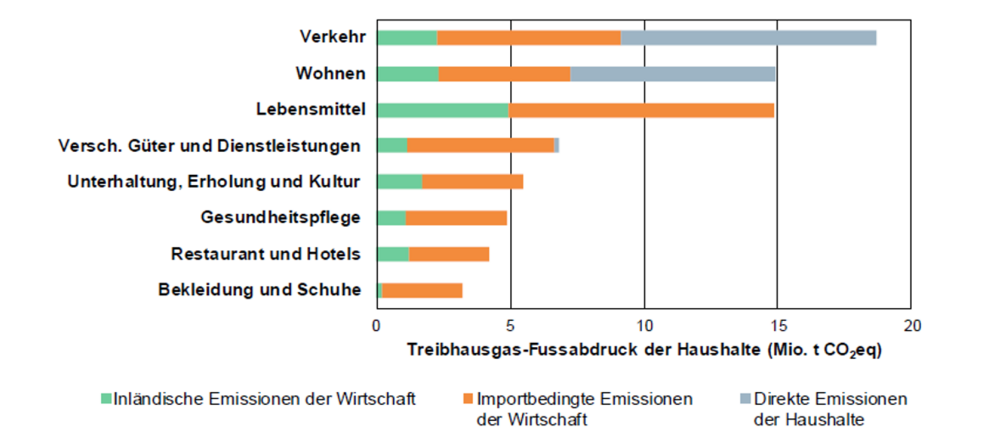

Die Dekarbonisierung der Energieversorgung wird im Wärme- und im Mobilitätsbereich neben Effizienzsteigerungen und Sparbemühungen zu einer Elektrifizierung mit steigendem Stromverbrauch führen. Die Revisionen des Bundes-Energiegesetzes (EnG) und des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) sollen nun die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ergänzen.

Das Parlament hat im letzten Herbst im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien insbesondere das Energiegesetz (EnG) und das Stromversorgungsgesetz (StromVG) geändert (Mantelerlass). In der Folge sind u.a. die Energieverordnung, die Energieförderungsverordnung, die Stromversorgungsverordnung, die Winterreserveverordnung sowie die Verordnung über die Organisation zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Landesversorgung im Bereich der Elektrizitätswirtschaft anzupassen.

Notwendig macht das die klimapolitisch vordringlich angestrebte Dekarbonisierung der Energieversorgung mit Zunahme der Elektrifizierung. In absehbarer Zukunft wird auch die Produktion der ausser Betrieb gehenden Kernkraftwerke (KKW) ersetzt werden müssen. Gleichzeitig hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass die schweizerische Stromversorgung im Winterhalbjahr in Zukunft nur beschränkt gesichert ist und durch einen massiven Ausbau erneuerbarer inländischer Stromproduktion und vor allem auch durch verstärkte Effizienzanstrengungen verbessert werden muss.

Ziele und Massnahmen des Energiegesetzes

Das Energiegesetz ist ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung der Energiewende und zur Verbesserung der (Strom-) Versorgungssicherheit der Schweiz. Er formuliert endlich mehr oder weniger ausreichende Ziele für den Ausbau der inländischen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien sowie für mehr Energieeffizienz und schafft dringend benötigte neue Rahmenbedingungen für Massnahmen zur Umsetzung dieser Ziele. Eigentlich sollten die Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz (auch im Hinblick auf einen zweckmässigen und raschen Ausstieg aus der Atomenergie) noch deutlich ambitionierter festgelegt werden: Bis 2035 erscheint ein Ausbau der erneuerbaren Energien auf eine jährliche Nettoproduktion (Endverbrauch) von insgesamt 45 TWh/a (bis 2050 ca. 55 TWh/a) als zweckmässig, d.h. gegenüber Anfang 2024 bis 2035 plus 30 TWh/a Photovoltaik (PV), plus 3 TWh/a Windkraft, plus 2 TWh/a Wasserkraft und plus 2.5 TWh/a aus Biomasse. Die Effizienz ist vor allem beim der Gesamtenergieverbrauch noch konsequenter einzufordern. Die laufende disruptive Entwicklung zeigt, dass die formulierten Ziele durchaus realistisch sind.

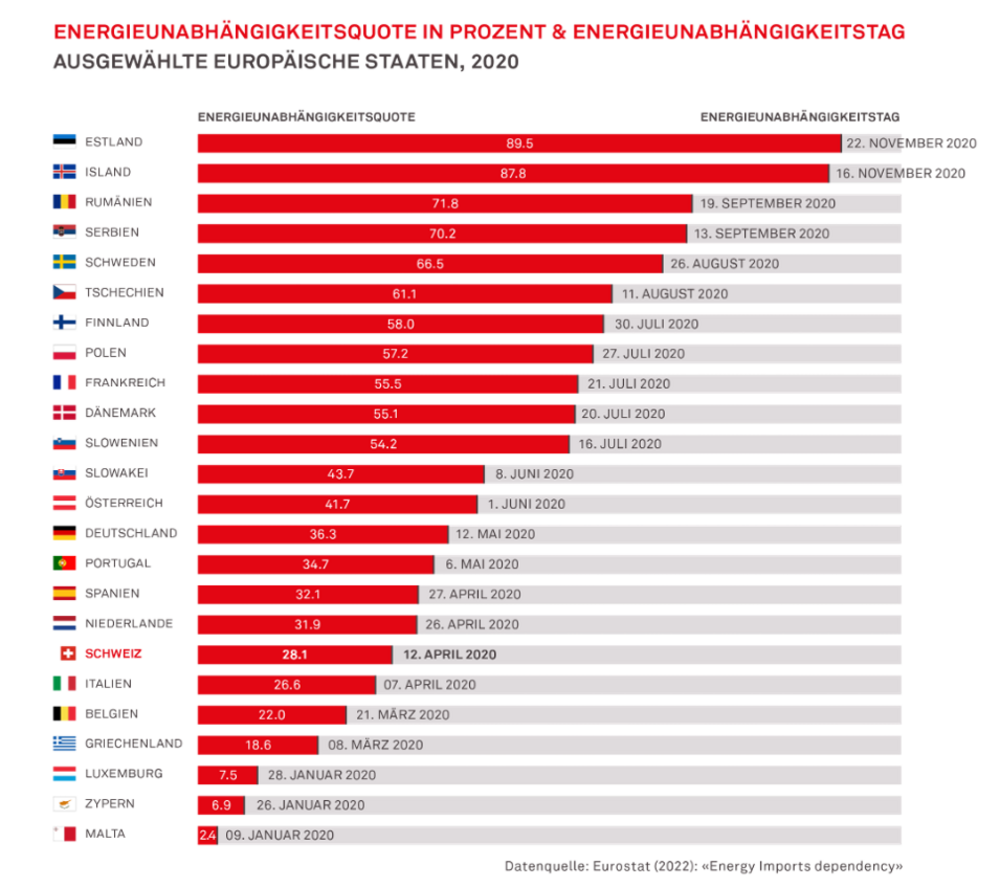

Ziele für Ausbau erneuerbarer inländischer Stromproduktion

Erneuerbare Stromproduktion (ohne Wasserkraft) von 35 TWh/a um 2035 und 45 TWh/a um 2050 sowie der Ausbau der Wasserkraft bis 2035 auf 37,9 TWh/a bzw. bis 2050 auf 39,2 TWh/a sind zwar eine massive Erhöhung der bisher verfolgten Ziele, dürften jedoch den minimal benötigten Ausbau darstellen, um die künftige Stromversorgungssicherheit der Schweiz bei Netto Null CO2-Emissionen um 2050 zu gewährleisten. Schätzungen des künftigen Strombedarfes inkl. Transformation der Wärmeversorgung und Elektromobilität gehen von 80-90 TWh/a aus, d.h. rund 40-50 TWh/a erneuerbar produziertem Strom ohne die Wasserkraft.

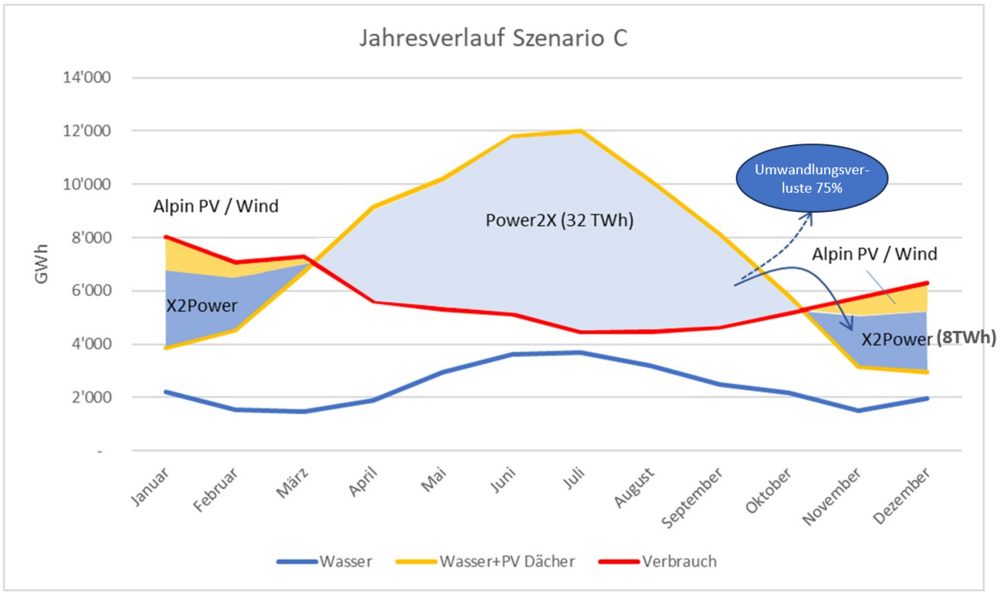

Insbesondere bei einer aktiven Mobilisierung der Effizienzpotentiale (neues CO2-Gesetz) kann die Stromnachfrage deutlich reduziert werden. Das ist jedoch eine Betrachtung auf der Basis von Jahresbilanzen. Der grössere Teil dieser 40-50 TWh/a wird aus PV-Anlagen stammen. Das führt dann im Sommer zu riesigen Produktionsüberschüssen, obwohl im Winter weiterhin eine Versorgungslücke bestehen wird: Der Winterverbrauch wird wegen der weitgehenden Elektrifizierung der Wärmeversorgung und der Mobilität deutlich höher sein als heute. Dürfen die Importe im Winter 5 TWh nicht überschreiten (Versorgungssicherheit), werden wegen des relativ geringen Winter-Produktionsanteils von PV-Anlagen im Mittelland nochmals zusätzliche erneuerbare Kapazitäten benötigt. Deswegen sind die Ausbauzielsetzungen im Energiegesetz als Minimalziele zu bezeichnen. Aus Sicht der Versorgungssicherheit sind sie ungenügend und müssten unbedingt mit Zielsetzungen für die anvisierten Produktion erneuerbarer Elektrizität im Winterhalbjahr und vor allem auch klaren Effizienzanstrengungen ergänzt werden. Das würde dann auf der Massnahmenebene nach einer noch deutlich stärkeren Ausrichtung der Massnahmen (Förderung, Effizienzmassnahmen, etc.) auf das Winterhalbjahr rufen. Zudem sind vor allem auch für die saisonale Energiespeicherung diverse Massnahmen zu treffen.

Ziele für Ausbau erneuerbarer Stromproduktion im Winter bis 2040

Die erneuerbare Stromproduktion im Winterhalbjahr, das für die Stromversorgung kritisch ist, soll bis 2040 um 6 TWh ausgebaut werden, davon 2 TWh sicher aus Speicherkraftwerken abrufbar. Dieser Zubau soll dabei vor allem mit den 15 Speicherwasserkraftwerken gemäss Anhang 2 des StromVG sowie mit Solar- und Windenergieanlagen von nationalem Interesse erfolgen (bei PV werden das Freiflächenanlagen sowie grössere alpine Anlagen sein). Diese Zielsetzung ist aus den oben bereits erläuterten Gründen als absolute Minimalzielsetzung zu bezeichnen. Wenn die Importe nicht über den Richtwert von 5 TWh/Winter zunehmen sollen, dürften diese +6 TWh/Winter nicht ausreichen, um die sich im Winter stark öffnende Versorgungslücke nach Ausserbetriebnahme der KKW um 2040 zu schliessen. Anzustreben wäre bis 2040 ein deutlich höherer Ausbau der inländischen erneuerbaren Stromproduktionskapazitäten im Winter und die Schaffung von zusätzlichen saisonalen Speichern.

Verbrauchsziele Endenergieverbrauch und Stromverbrauch

Die Ziele für den Endenergie-Gesamtverbrauch pro Kopf und für den Stromverbrauch pro Kopf um 2035 (-43% bzw. -13% ggü. 2000) bzw. um 2050 (-53% bzw. -5% ggü. 2000) sind eine wichtige Ergänzung der Ausbauziele und eine zentrale Voraussetzung dafür, dass der erforderliche Ausbau inländischer Stromproduktionskapazitäten zur künftigen Gewährleistung von Versorgungssicherheit nicht noch höher sein muss.

Zusätzliche Effizienz ist zudem am kostengünstigsten und hat die geringsten Umweltwirkungen. Das Stromverbrauchsziel pro Kopf von -5% bis 2050 stellt jedoch angesichts des zusätzlichen Stromverbrauchs für die Elektrifizierung von Wärmeverbrauch und Mobilität eine gewisse, aber durchaus machbare Herausforderung dar. Es ist alles daran zu setzen, dass die im Energiegesetz vorgesehenen Massnahmen zur Effizienzsteigerung im Elektrizitätsbereich dafür voll ausgeschöpft werden und die weiteren gesetzlichen Grundlagen wie das Klimagesetz und das CO2-Gesetz auch darauf ausgerichtet werden. Viele Analysen zeigen, dass die technischen Potentiale für mehr Energieeffizienz sehr hoch sind und deren Realisierung letztlich eine Frage des politischen Willens und der zuständigen Behörden ist.

Ausbau der Förderung erneuerbarer Stromproduktion

Das Energiegesetz schafft zusätzliche Möglichkeiten zur direkten und indirekten Förderung der inländischen Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Neben der Förderung durch Einmalbeiträge wird neu für die grösseren Anlagen inkl. PV-Anlagen >150 kW ohne Eigenverbrauch ein Fördermodell angeboten, das auf kostendeckenden Vergütungssätzen beruht, die mit dem Netzzuschlag finanziert werden. Bei der Förderung mittels gleitender Marktprämie wird ein kostendeckender Vergütungssatz garantiert. Bei tiefen Marktpreisen deckt die Marktprämie (= Subvention) die Differenz zwischen vereinbartem Vergütungssatz und Marktpreis, bei Marktpreisen über dem Vergütungssatz müssen die Subventionsempfänger die Differenz zwischen Marktpreis und Vergütungssatz dem Netzzuschlagsfonds zurückzahlen. Dieses Fördermodell ist zu begrüssen, es reduziert die Investitionsrisiken wirksam, hat daher eine grosse Auslösewirkung und reduziert wegen den Rückzahlungen bei hohen Strompreisen die Mitnahmeeffekte. Das Fördermodell ist geeignet, die bisher bestehende Förderlücke für grössere PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch zu schliessen. Wegen seiner Wirksamkeit wäre es sinnvoll, wenn bei PV-Anlagen schon kleinere Anlagen ohne Eigenverbrauch (z.B. ab 30 oder 50 kW statt 150 kW) anstelle von Einmalbeiträgen die gleitende Marktprämie beanspruchen könnten.

Zur verstärkten Förderung der Winterstromproduktion können mit gleitender Marktprämie geförderte Anlagenbetreiber in den Monaten Dezember bis März 10% bis 40% des allenfalls übersteigenden Anteils des Marktpreises einbehalten. Das ist das einzige zusätzliche Element bei den diversen Förderprogrammen des EnG, in dem die versorgungssicherheitskritische Winterstromproduktion speziell gefördert wird (neben den bereits heute bestehenden Boni für Höhenlagen und Dachneigung ab 70%).

Neuerstellte Gebäude mit einer anrechenbaren (Grund-) Fläche von mehr als 300 m2 müssen auf Dächern oder Fassaden Solarenergie (PV oder Solarthermie) nutzen. Die Kantone können die Solarpflicht auch bei kleineren Gebäuden vorsehen. Das Energiegesetz präsentiert hier eine Minimallösung. Auch neuerstellte kleinere Gebäude sowie Gebäude, die saniert werden, sollten zur Solarnutzung verpflichtet werden. Die Solarnutzung bei neuerstellten oder renovierten Gebäuden ist am kostengünstigsten.

Erhöhung der Effizienz beim Stromverbrauch

Vorgesehen ist auch, dass zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Winterhalbjahr bis 2035 Energieeffizienz-Massnahmen umgesetzt werden müssen, die den Stromverbrauch um 2 TWh reduzieren. Zeichnet sich ab, dass die angestrebten Effizienzgewinne nicht erreicht werden, kann der Ausbau erneuerbarer Kraftwerke nach EnG intensiviert werden. Die Rahmenbedingungen für Effizienzdienstleistungen sind so auszugestalten, dass ein Wettbewerb für Anbieter von Effizienzdienstleistungen entstehen kann, um die Kosten für die Kunden möglichst gering zu halten.

Neuregelung der Grundversorgung

Der Elektrizitätsmarkt in der Schweiz bleibt weiterhin nur teilweise liberalisiert. In der Grundversorgung müssen die Verteilnetzbetreiber (VNB) den festen Endverbrauchern ohne Marktzugang sowie Endbezügern, die auf den Marktzugang verzichten jederzeit die Versorgung mit ausreichend Strom der erforderlichen Qualität zu einem angemessenen Tarif gewährleisten. Sie bieten dabei in der Grundversorgung ein Standardprodukt an, das auf der Nutzung inländischer erneuerbarer Energie beruht.

Zubau für die Stromproduktion im Winterhalbjahr

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im versorgungskritischen Winterhalbjahr soll bis 2040 der Zubau von 6 TWh erneuerbarer inländischer Stromproduktion unterstützt und realisiert werden, davon mindestens 2 TWh sicher abrufbar. Dieser Zubau soll primär mit Speicherwasserkraftwerken sowie mit Solar- und Windkraftanlagen von nationalem Interesse erfolgen (d.h. bei PV-Anlagen primär mit grösseren Freiflächenanlagen und alpinen Anlagen).

Fazit

Das Energiegesetz ist eine zweckmässige Weiterentwicklung des Energie- und Stromversorgungsgesetzes. Auch wenn hier anzumerken ist, dass die anvisierten Ausbau- und Effizienzzielsetzungen als Minimalziele zu betrachten sind, die für eine sichere Versorgung im Winter sowie den zu planenden Ausstieg aus der Kernenergie nicht ausreichen, wird mit dem Energiegesetz ein grosser Schritt in Richtung Versorgungssicherheit und erneuerbare Stromversorgung in der Schweiz gemacht. Die Versorgungs- und Effizienz-Ziele müssen aber in Zukunft weiter angepasst werden. Es ist zu bedauern, dass neben dem Richtwert für maximale Nettostromimporte im Winter nicht auch Ausbauziele für das Winterhalbjahr festgelegt wurden (Versorgungssicherheit).

Mit diversen Bestimmungen zur Erleichterung und Beschleunigung von Bewilligungsverfah-ren für erneuerbare Stromproduktion sowie mit der Ausdehnung des nationalen Interessens auf Windkraft, Power-to-X und grosse Solaranlagen strebt das Energiegesetz an, die omnipräsenten Blockierungsrisiken in diesen Verfahren zu begrenzen und gleichzeitig die Schutzinteressen (Landschafts-/Gewässerschutz, Biodiversitätsschutz) zu wahren. Diese Massnahmen stellen auf jeden Fall einen Kompromiss zwischen den bestehenden Schutz- und Nutzungsinteressen dar, bei dem besondere Schutzinteressen berücksichtigt wurden.

Bei der finanziellen Förderung erneuerbarer Stromproduktion wird die bestehende Fördervielfalt durch gleitende Marktprämien u.a. für PV-Anlagen ab 150 kW ergänzt, wodurch eine wichtige Förderlücke im aktuellen Fördersystem geschlossen wird. Es ist aber zu bedauern, dass ein klarer Fokus der Förderung auf die versorgungssicherheitsrelevante Winterstromproduktion fehlt. Die Vorgabe eines minimalen kostenbasierten Rückliefertarifs bei Rückliefervergütungen, die sich sonst an mittleren vierteljährlichen Marktpreisen orientieren, bringt eine schweizweit vereinheitlichte untere Grenze für Rückliefertarife, die vor allem die Zubauanreize für kleinere Produzenten sowie Produzenten ohne Eigenverbrauch verstärken werden.

Für den starken Zubau volatiler Produktionskapazitäten sowie für die bessere Abstimmung von volatilem Stromangebot aus erneuerbar produzierter Elektrizität und Stromnachfrage werden wichtige Rahmenbedingungen geschaffen. So ist zu begrüssen, dass Speicher und Power-to-X-Anlagen vom Netznutzungsentgelt befreit werden und beim Verhältnis Verteilnetzbetreiber und Flexibilitätseigner die netzdienliche Nutzung von Flexibilitäten wie auch die Abregelung von PV-Anlagen geklärt wird.

Sehr zu begrüssen ist auch die Übernahme von erzeugungsbedingten Netzausbaukosten und Kosten für Anschlussverstärkungen seitens der Verteilnetzbetreiber oder der dezentralen Produzenten durch Swissgrid. Damit wird ein grosses potentielles Zubauhemmnis für erneuerbare Stromproduktionsanlagen entschärft.